我在经历自学英语的过程中,走了非常多的弯路,有很多分享英语学习方法的老师,虽然在每个方面都有所擅长,但往往不够系统。这里把英语学习的攻略分为三个部分,通过一个框架将英语学习的方法系统性的串起来:

- 心法篇: 理解英语学习的逻辑和原理,找到学习的方法和方向,也就是本篇。

- 实践篇: 通过实践,验证心法,找到适合自己的学习方法,也就是下一篇。

- 行动篇: 通过行动,实践心法和实践篇,最终掌握英语,也就是最后一篇。

我把英语学习的心法总结为: 可理解性输入、场景化记忆、理解语言规律、用训练代替推理。这四个点可以总结为一个语言学习的“IMRT 模型”(Input, Memory, Rules, Training)。

可理解性输入

这个心法不仅仅适用于英语,也适用于其它学科的学习。

如果把人们未知和已知的东西看作两个圈,人们所学习新的东西,必须是处于两个圈的交集。

随着学习,已知的圈会越来越大,和未知圈的重叠也越来越大。

比如,这个过程和考古学家破解一门完全未知的文字的过程很像。

考古学家在破解一门完全未知的文字时,必须找到两个语言的交叉,互相映证,然后越摸越多。

对于完全没有交集的语言,是无法破解的,一般通过找到文字对应的一些图片,确定一些基本的词汇,然后根据文字出现的规律,来推测文字的含义。

和人们学习第二门语言不一样的事,幼儿在没有第一门语言时,是怎么建立映射的呢?

其实是通过感官联系。

幼儿在学会说话之前,是先学会感受的。

比如幼儿在吃饭的时候,父母会说“吃饭”相关的词汇,然后幼儿会通过感受,建立起“吃饭”和“词汇”的联系。

其次,幼儿最亲密的,是妈妈,由于幼儿的生理结构,最容易发出的声音就是 "mama",所以妈妈就成为了幼儿的第一个映射。

然后幼儿会通过妈妈,建立起表达的能力。

所以语言学家,通过模仿婴幼儿学习语言的过程。

通过肢体和感官来教授语言学习的技巧在英语学习中被称为全身反应法(Total Physical Response,TPR)。TPR 是由心理学家 James Asher 在20世纪60年代提出的一种语言教学法,核心理念是通过身体动作与语言指令相结合,来帮助学习者在自然状态下习得语言。

对于成年人学习英语,可以借助母语作为桥梁。

你可以通过中文建立起和英语的联系,然后理解英语的输入。

这就像前面说的两个圆圈,通过已知,建立起和未知的联系。

但是,过度依赖母语,会限制英语的学习。

因为会形成使用中文作为桥梁的神经反射模式,而不是直接通过英语来完成思考,我们在场景化记忆中会提到这个问题。

场景化记忆

为什么背单词很难?

因为在应试教育中,我们把单词当做公式来背,比如背一个单词需要思考它的词性、中文含义、拼写方式。

而没有建立这个词本身在现实中的联系。

比如你看到 fire 想到的是 “火” 这个中文,那么学错了,你应该想到 “🔥”,这样更容易记住。

对于以母语为英语的人来说,他们不需要思考,就能把单词和现实中的事物联系起来。对于没有上过学的文盲来说,他们甚至不知道如何拼写单词,但他们却能使用英语交流。

人没法记住想想不出来的词汇,没法建立链接。有些词很难记,因为无法想象。

比如 scarecrow 这个词,我一讲就能记,scare(吓走) crow(乌鸦),所以它是稻草人。因为中文 “稻草人” 是“稻草” + “人”。

你不能这样记, scarecrow → “稻草人” → “放到田里用稻草做的假人”,而需要想象乌鸦。

每个语言的词汇规律都是通过现实中的一个事物,然后被赋予了意义,继而引申出更多的词汇,包括一些抽象的词汇。

另外一个有意思的词汇是,assassin 这个词,是“刺客”的意思,这个词的起源是杀手隐藏城堡的厕所下面,通过厕所的缝隙捅人屁股引申而来的,其中 ass 是屁股的意思。

比如 Head 是人体头部的意思,引申为“首领”或“头脑”。这种现象,在中文刚好一样。

所以,我们在记忆单词的时候,非常重要的一件事就是:通过场景理解这个单词。

当一个单词在脑海中出现了画面,我们就能记住这个单词,而且这是有效记忆。

基于词根记忆的单词的原理也是如此,大量的词根其实是一系列衍生词汇的基本含义,比如 act 是“行动”的意思,actor 是“男演员”的意思, active 是“活跃的”意思, activity 是“活动”的意思,等等。

这种词汇记忆法,我把它叫做具象-抽象词汇法,是基于心理学中的具体-抽象层次理论。

理解语言规律

语法是语言规律,不是法律,是人们从语言中总结出来的规律,不是语言的法律,在很多场景下都不是 100% 的遵守。

语法就像交通规则,是为了在交流中避免过多的歧义和误解,达成的一种共识。

然而,对于自然语言来说,语法规则并非那么严格,往往都是往怎么随意、方便的方向发展。

所以,没有特意学过语法的英语母语者,在交流中也会出现语法错误,而且不太能以高分通过中国的英语考试。

语言是为了表达用的,各种语法现象是为了让表达更加准确,对于英语学习者来说,追求语法,是一种舍本求末的行为。

比如,介词的用法 in 和 on 的区别。

在表达不同的交通工具时,in 和 on 的用法是不同的,但这里面其实有逻辑的。

on 是表示在某个物体上,in 是表示在某个物体内部。

所以,一般在公交车上,就可以说 on the bus,但不会说 in the bus。

但是你说 in the bus, 别人也时候也会理解,只是可能会误会你是在说公交车车体内部,而不是公交车上面。

换成中文来说,就是我在车上和我在车里的区别。

这都是为了表达方便发展而来的,英语的介词繁杂,和中文的量词繁杂有的一拼。

而对于句子结构来说,是为了说清楚一件事发生的行为、双方、程度等,人们总结出来一些主谓宾结构。现代英语和古代英语差别还是挺大的,本质原因是哲学发展,让人能把事情理清楚。

所以英语的语法本质是主客关系。

也就是主体(谁) + 动作(动词) + 客体(宾语)。

但是很多时候,无法弄明白一件事的主体、客体,别说语法了,连句子都说不清楚。比如下雨了,现在是什么时间了。人们发现这个模型无法给这些现象找到主体,于是用了一个 it 代替。在哲学家的世界里面,it 是类似 "上帝"的存在,是世界的第一推动者。

其它结构都是为了修正主客关系,满足更准确的表达需要,比如词性、失态、复合从句。

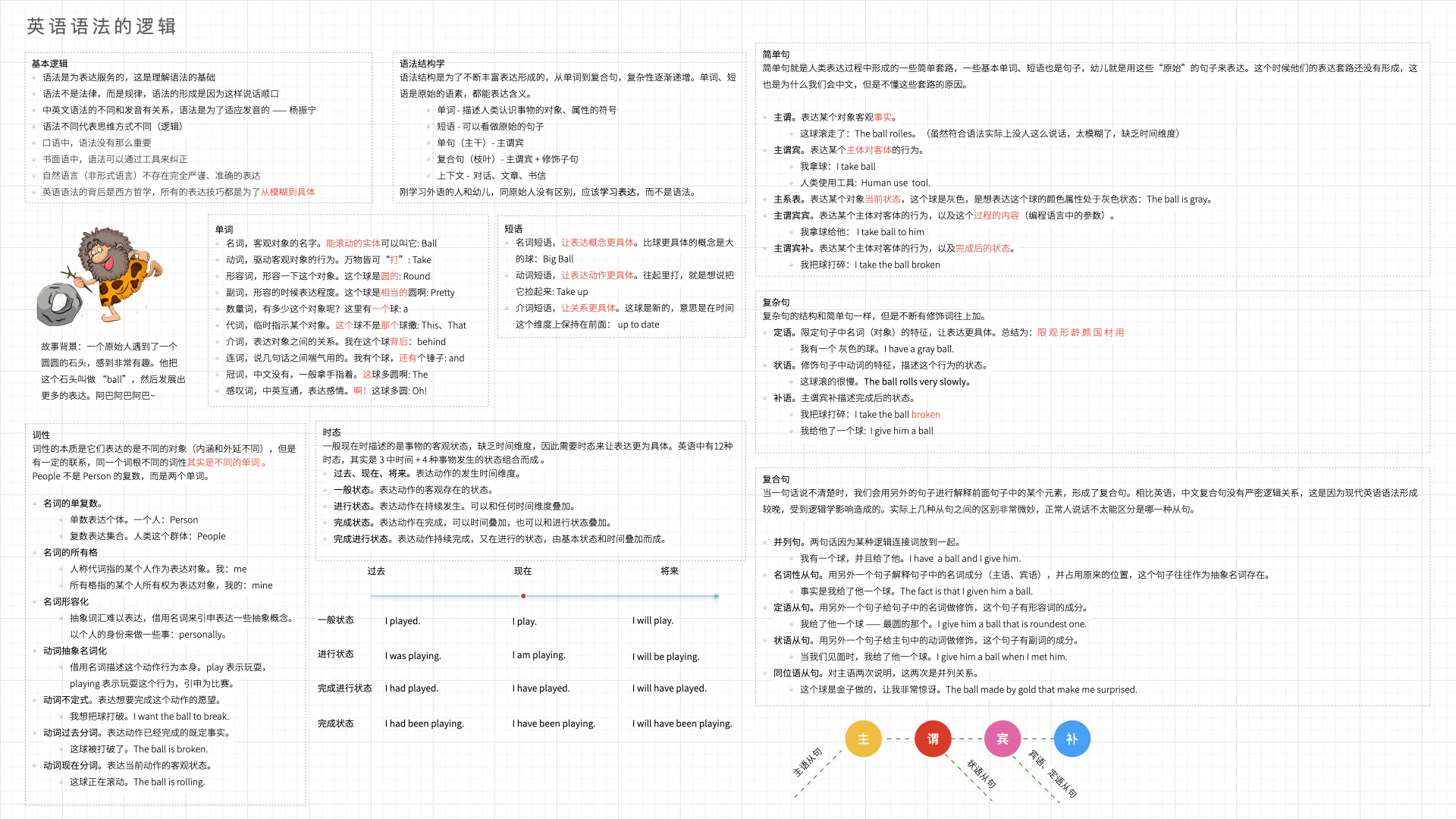

下面这张图可以说明英语语法的逻辑:

用训练代替推理

对于语言学习来说,应试教育和实用英语的差别还是很大的。

应试教育是让你通过学习语法规则,然后做题,来掌握英语。

而实用英语是让你通过大量的输入和输出,来掌握英语。

这里面最大的误解是:语言是体育训练,不是逻辑推理。

在《思考,快与慢》中,丹尼尔·卡尼曼提到,人脑有两套系统。一套是基于直觉的快速的系统,也就是系统一;一套是基于逻辑的慢速的系统,也就是系统二。

系统一的工作过程就像开车,我们了解了汽车原理也不能快速学会驾驶,而需要大量的训练,直到不需要思考就能完成驾驶动作。

用于表达的语言学习也是一样的过程,我们在使用语言表达的时,基本不会启动系统二,除非有一些需要刻意修正和干预的内容,否则跟不上大家的交流速度。

为什么我们跟不上母语者的交流速度?

因为母语者是系统一在交流,通过应试教育学会的英语让我们的大脑通过系统二在交流。

比如前面想表达火的例子。通过系统一的过程,是在大脑中直接想到了🔥,然后脱口而出 fire,而系统二的思维过程需要先通过中文得到 “火”这个词,然后翻译成 fire 这个词汇,再通过拼写的方式说出。

所以,实用英语学习的过程,是少量取用,大量训练的过程;如果我们不得不提高英语考试的分数,那么也必须通过系统二,记忆大量的语法、短语搭配规则。

总结

关于英语学习的逻辑和心法,有时候有一些违反认知。